PDCAは古い?OODAとの違いや効果的にサイクルを回すポイントを解説!

「PDCAを回す」「PDCAサイクル」といった言葉を聞いたことはあるものの、それが具体的に何のことかわからない人もいるのではないでしょうか。

PDCAは、業務改善のためにさまざまな企業で採用されているメソッドです。PDCAサイクルを効果的に回すことができれば、業務の効率だけでなく質も改善するとされています。

しかし、PDCAにはメリットもあればデメリットもあり、やり方を間違うと失敗に終わってしまうこともあるので注意が必要です。

この記事では、PDCAの概要やOODAとの違いのほか、PDCAサイクルを効果的に回すポイントや失敗する原因を解説します。

PDCAとは?

ここからは、PDCAの基本を解説します。

PDCAのメリット・デメリットのほか、「時代遅れ」といわれる理由も解説しますので、PDCAの基礎を理解する手掛かりにしてください。

PDCAとは

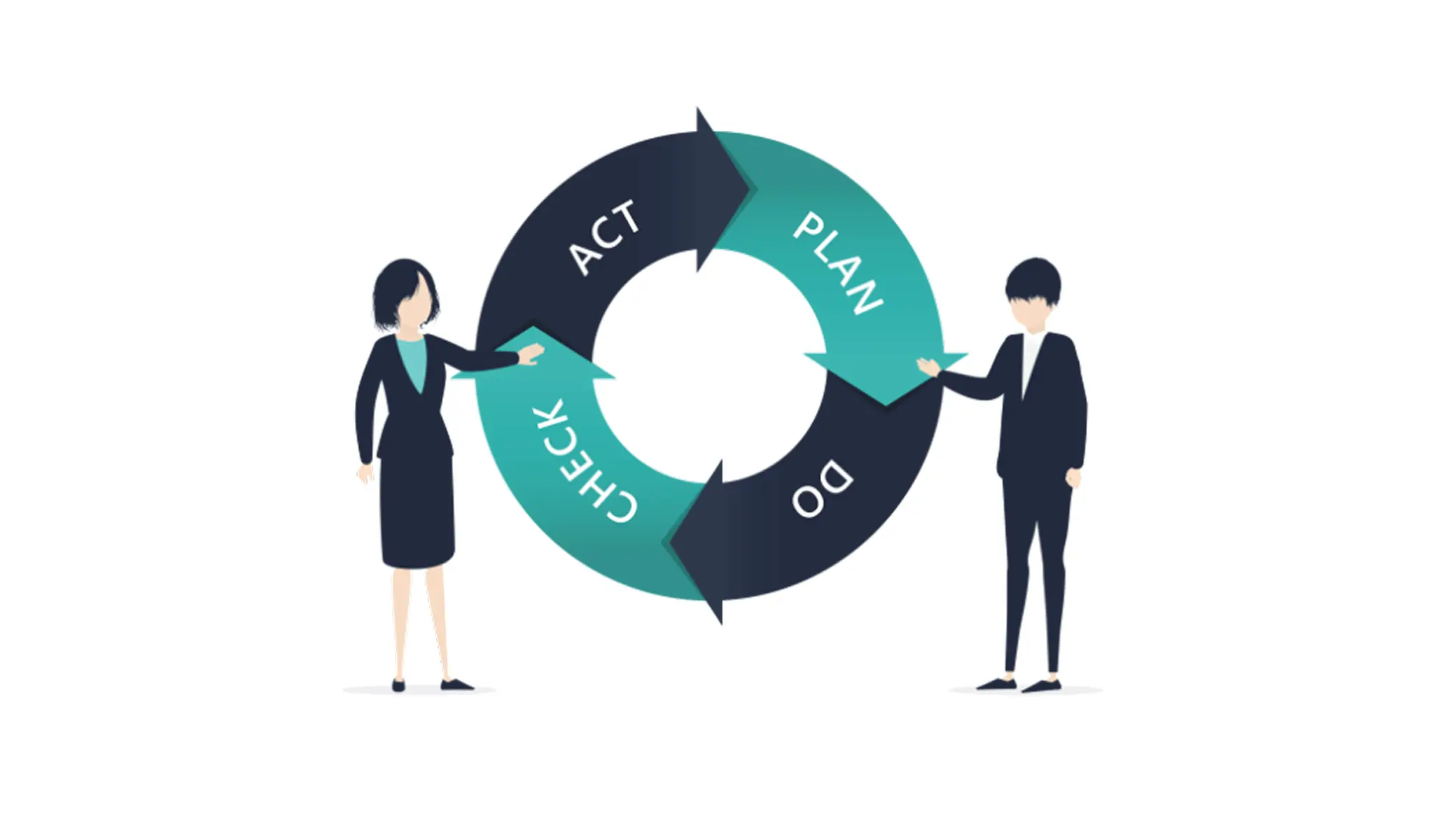

PDCAは、1950年代にアメリカの統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミング博士とウォルター・シューハート博士によって提唱された業務改善のためのメソッドです。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

4つのセクションからなり、それぞれのセクションを繰り返すことから「PDCAサイクル」と呼ばれることもあります。

現在でも業務改善のために多くの企業が取り入れており、品質管理の国際基準である「ISO9001」や「ISO14001」もPDCAをベースに作られています。

PDCAのメリットとデメリット

PDCAを取り入れるメリットは、次のとおりです。

- 目標や課題が明確になる

- 取り組まなければならないことに集中できるようになる

- 目標達成力が身につく

- 着実に業務を改善できる

PDCAは繰り返し実施することが前提のメソッドです。目標や課題を達成・解決するだめの計画を立て、それを実行に移し、評価し・改善策を考えて実行計画を立てるという流れを繰り返すことで、少しずつでも着実に業務を改善できます。

あらかじめ計画が決まっているので、そのときすべきことに集中しやすいのもメリットです。繰り返しPDCAサイクルを回すことで、目標を達成する力も養うことができるでしょう。

一方、PDCAにはデメリットもあります。主なデメリットは次のとおりです。

- 業務が改善するまで時間がかかる

- 新しいアイデアが出てきにくい

- 目的を見失いやすい

- 従業員が疲弊しやすい

PDCAは繰り返し実施する中で少しずつ業務を改善させていくため、目に見える成果が出るまで時間がかかりやすいとされています。また、計画があらかじめ決まってしまっているので、斬新なアイデアも出てきにくいのもデメリットです。

課題や目標を明確に定めずに実施してしまうと、PDCAサイクルを回すことそのものが目的になってしまって、成果が出ないこともあります。ゴールを決めずにPDCAサイクルを回すことは従業員の疲弊にもつながるため注意が必要です。

PDCAを取り入れる際は目標・課題を明確にし、ゴールをきちんと設定するようにしましょう。

PDCAが時代遅れといわれる理由

PDCAに少しでも触れたことがある人なら、「PDCAは時代遅れ」という言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか。

PDCAが時代遅れといわれるのは、現代におけるビジネスのスピードが加速したことで、PDCAでは対応しきれなくなっているからです。

現代において、ビジネスを取り巻く状況は刻一刻と変化します。そのため、課題や目標を見定めて計画を立て終えたときには、状況が変わってしまっていることも珍しくありません。

そこで注目を集めているのが「OODA(ウーダ)ループ」というメソッドです。

PDCAとOODAの違い

PDCAに代わる業務改善メソッドとして注目を集めているのが「OODA(ウーダ)」です。

ここからはOODAについて解説します。

OODAとは

OODAとは、航空戦に挑む空軍パイロットのために考案されたメソッドです。

- Observe(観察)

- Orient(状況判断、方針決定)

- Decide(意思決定)

- Action(行動・改善)

以上4つのセクションからなり、状況や状態に応じた意思決定をするのに適しているとされています。

PDCAとの違い

OODAとPDCAの違いは、実行するスピードサイクル(ループ)の起点にあります。

|

実施するスピード |

起点 |

目的 |

|

|

PDCA |

時間をかける |

目標や計画 |

業務改善 |

|

OODA |

素早く |

観察・状況判断 |

相手より有利な立場に立つ |

PDCAが時間をかけてサイクルを回すのに対し、OODAは素早く何度も繰り返しループを実行することを重視しています。

サイクル・ループの起点も、PDCAが「設定した目標や立案した計画」であるのに対し、OODAは「観察・状況判断」である点も大きな違いです。

OODAはもともとアメリカの空軍大佐が考案した航空戦を制するためのメソッドなので、とにかく素早く現状を把握し、自分が相手より有利な立場に立つことに重点を置いています。

PDCAとOODAは、適しているシーンも異なります。

|

適しているシーン |

|

|

PDCA |

中長期的な視点で、企業を成長させたり業務を改善したりする場合に適している |

|

OODA |

市場の動向を把握したり顧客のニーズに合わせてサービスを提供する必要がある場合など、状況に合わせて柔軟に対応を変える必要がある場合に適している |

PDCAが適している場合も多くありますので、それぞれの特徴を踏まえながら適したメソッドを取り入れてみましょう。

PDCAの各セクションの概要と失敗を避けるポイント

ここからは、P・D・C・A各セクションの概要と失敗を避けるポイントを解説します。

Plan(計画)

PDCAの「P」は、Plan(計画)を指します。

このセクションですべきことは、次のとおりです。

- 目標の設定

- 目標達成のための行動計画の立案

これらを決める際は、次のことを意識して細かく決めていきましょう。

- 誰が(Who)

- いつ(When)

- どこで(Where)

- 何を(What)

- なぜ(Why)

- どのように(How)

- いくらで(How much)

PはPDCAサイクルの起点となるセクションです。数字などのデータを積極的に用いて、客観的に現状が把握できるよう工夫しましょう。

目標を設定する際も、「20%削減」や「40%増」など具体的な数字で設定すると、改善に向けた行動計画が立てやすくなります。

|

■ 失敗を避けるポイント |

|

PDCAの計画を立てる際は、具体的なイメージを伴う計画を立てましょう。 目標までの工程や現状分析・現状把握は、細かい部分まで具体的に行うことが重要です。 抽象的な目標や、データを用いない曖昧な現状分析・現状把握では、確実に実行できる計画が立てられず、PDCAサイクルがとん挫してしまいます。 |

Do(実行)

PDCAの「D」は「Do(実行)」です。先ほどのPで立案した計画を実行に移します。

Doというと「計画を着実に実行する」という意味にとらえられがちですが、ここでいうDoには「試しにやってみる」という意味も含まれているのがポイントです。

試しに何かをやってみて、それが有効なのか検証したり、別の方法がないか考えたりすることもDoに含まれます。

PDCAのDを実施する際は、次のことを意識しましょう。

- 少しずつ順を追って丁寧に行なう

- 目標に対する進捗や結果をきちんと記録する

- データを取るなど、数字で結果が得られるよう工夫する

- 計画通りに進まない場合もその記録を残す

PDCAはあくまでも中長期的に実施して、少しずつ業務を改善していくためのメソッドです。一度に計画を実施してしまっては検証も中途半端になってしまうので、焦らずひとつずつ計画を実行していきましょう。

|

■ 失敗を避けるポイント |

|

計画に従うことを第一に考えましょう。 「がむしゃらに頑張ればいい」「できることから手当たり次第に始める」といったやり方では、立てた計画が適切なものかどうかがわからなくなってしまいます。 施策を実行する際は計画ベースで実行し、必要に応じて細かい計画を立案したり、設定した目標を変更したりすることが重要です。 |

Check(評価)

PDCAの「C」はCheck(評価)です。このセクションでは、設定した目標が達成できているかや、計画通りにPDCAサイクルが回っているかを評価します。

計画通りにPDCAサイクルが回っていない場合は、ここで原因を分析しましょう。

計画通りに進んでいる場合は、計画通りに進んだ理由を分析してください。

ここで大切なのが、主観や肌感覚で計画が順調に進んでいるかどうかを判断しないことです。必ず数字などの具体的なデータを根拠に検証結果をまとめましょう。

|

■ 失敗を避けるポイント |

|

抽象的であいまいな評価をすることは避けましょう。 「だいたいOK」 「おおむね改善した」 という評価では、効果的な改善策が見えてこず、PDCAサイクルが途切れてしまいます。 評価する際は、数字などのデータを指標にして客観的かつ冷静に評価してください。 内部チェックだと評価が甘くなる場合は、外部に依頼して厳しく評価してもらうことも重要です。 |

Action(改善)

PDCAの「A」はAction(改善)です。このセクションでは、Checkで得た分析結果や課題に対する改善点を考えます。

改善点を考える際は、できるだけ多くの選択肢を用意しましょう。

選択肢ごとにどのような課題があるかなどを考え、再度PDCAのP(計画)を立案してください。

|

■ 失敗を避けるポイント |

|

改善点を考える際は、改善につながる可能性があるものはすべて試す・検証と再設定を何度も繰り返すことを意識しましょう。 このセクションがしっかりできていないと、次のPDCAサイクルを回すことができなくなります。 改善に向けた行動をしても一向に改善の兆しが見えない場合は、思い切って課題の設定から見直してください。 途中で投げ出さず、「なんとしても次のサイクルにつなげる」という高い志を持って取り組むことが肝心です。 |

PDCAについてより深く学ぶ方法

PDCAについてより深く学びたい場合は、次の方法がおすすめです。

書籍を読む

書店のビジネス書コーナーには、PDCAに関するたくさんの書籍が並んでいます。手っ取り早くPDCAについて学びたいなら、書籍を読んでみるのがおすすめです。

書籍の良いところは、通勤時間や昼休みなど空いた時間を使って学びを深められるところです。費用もそれほどかかりません。

一方、人によっては理解が追いつかない部分があったり、知識を得るのに時間がかかったりするというデメリットがあります。

研修を受ける

読書が苦手な人や、効率的にPDCAについて学びたいなら、研修がおすすめです。費用は掛かりますが、より効率的かつわかりやすくPDCAについて学べるでしょう。

しかし、研修によっては講師の質が低かったり、受講できる場所が限られていたりします。

PDCAの研修を受ける際は、事前に講師の経歴や受講できる場所をしっかりチェックするよう心がけてください。

PDCAサイクルを回して業務改善につなげよう!

PDCAは、業務改善に効果があるメソッドです。業務の効率や質を改善したい方は、ぜひ普段の業務に取り入れてみましょう。

PDCAサイクルを回す際は、次のことを心がけてださい。

- 目標設定や計画立案は数字などのデータに基づいて行う

- 計画を実行する際は進捗状況や過程も記録する

- 主観的・曖昧な評価ではなく、データなどを元に客観的・具体的に評価する

- 業務が改善する可能性がある施策はすべて実行する

これらのことを意識するだけで、スムーズにPDCAサイクルを回せるようになります。

PDCAについてもっと学びを深めたい方には、東京ITスクールの研修がおすすめです。東京ITスクールでは多数の講座を開講していますので、興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。

おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 湯浅

現場SEとして活躍する傍ら、IT研修講師として多数のIT未経験人材の育成に貢献。現在は中小企業を中心としたDX、リスキリングを支援。メンターとして個々の特性に合わせたスキルアップもサポートしている。趣味は温泉と神社仏閣巡り。