研修プレゼンのコツ!効果的な資料作成法から話し方まで

プレゼンのコツを知っている社員が増えるほど、営業活動や取引先とのやり取りにおいて有益であることは疑いようがありません。コツを体得していればよいのですが、現実的には研修を通して習得させるのが一般的でしょう。

この記事では、プレゼンのコツを研修で学ぶことについて解説します。以下の内容をくわしく解説します。

- プレゼン資料作成のコツ

- プレゼンの効果的な話し方のコツ

- プレゼン前の準備とリハーサル

- プレゼンの準備とフォローアップ

研修の担当者の方はもちろん、営業職などプレゼンを行う機会が多い方、そういった人を管理しているリーダー職の方は参考にしてみてください。

プレゼンのコツ研修1.資料作成法

初めに、プレゼンのコツ研修で学ぶべき資料作成法について解説します。以下の側面からまとめます。

- 効果的なプレゼン資料の基本

- スライドレイアウトとデザインのポイント

- 図やグラフの活用法

- 情報の視覚化技術

1つずつ見ていきましょう。

効果的なプレゼン資料の基本

効果的なプレゼン資料の基本は、情報を整理し要点を分かりやすく伝えることです。

まず内容の整理法を理解しましょう。これは、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を明確にすることで視聴者が必要な情報を瞬時に掴むことが可能です。

次に視聴者の視点を常に考えます。何を伝えたいのか、それが視聴者にとって何の価値があるのかを常に意識しそれを伝えるのが基本です。また情報の提供過多は避け、重要なポイントだけをスライドに残しましょう。これにより視聴者は情報を効率良く吸収できます。

スライドレイアウトとデザインのポイント

スライドレイアウトとデザインは、研修プレゼンに欠かせません。

まず明快かつシンプルなレイアウトを心掛けてください。視覚的混乱を避けるためにも、情報の過剰な詰め込みは避けるべきです。

次に色彩について。鮮やかな色を選び、コントラストを活かすことで視覚的なインパクトを高めます。しかし色の選択には品位も重要で、過度な派手さは逆効果になることもあります。

フォント選択も重要なポイントです。可読性に優れ、視覚的に魅力的なフォントを選びましょう。同時に、フォントサイズも考慮することで後部座席からでも見やすいスライドを作り出すことが可能です。

これらのポイントを踏まえ、参加者が内容を理解しやすい、効果的なプレゼン資料を作成しましょう。

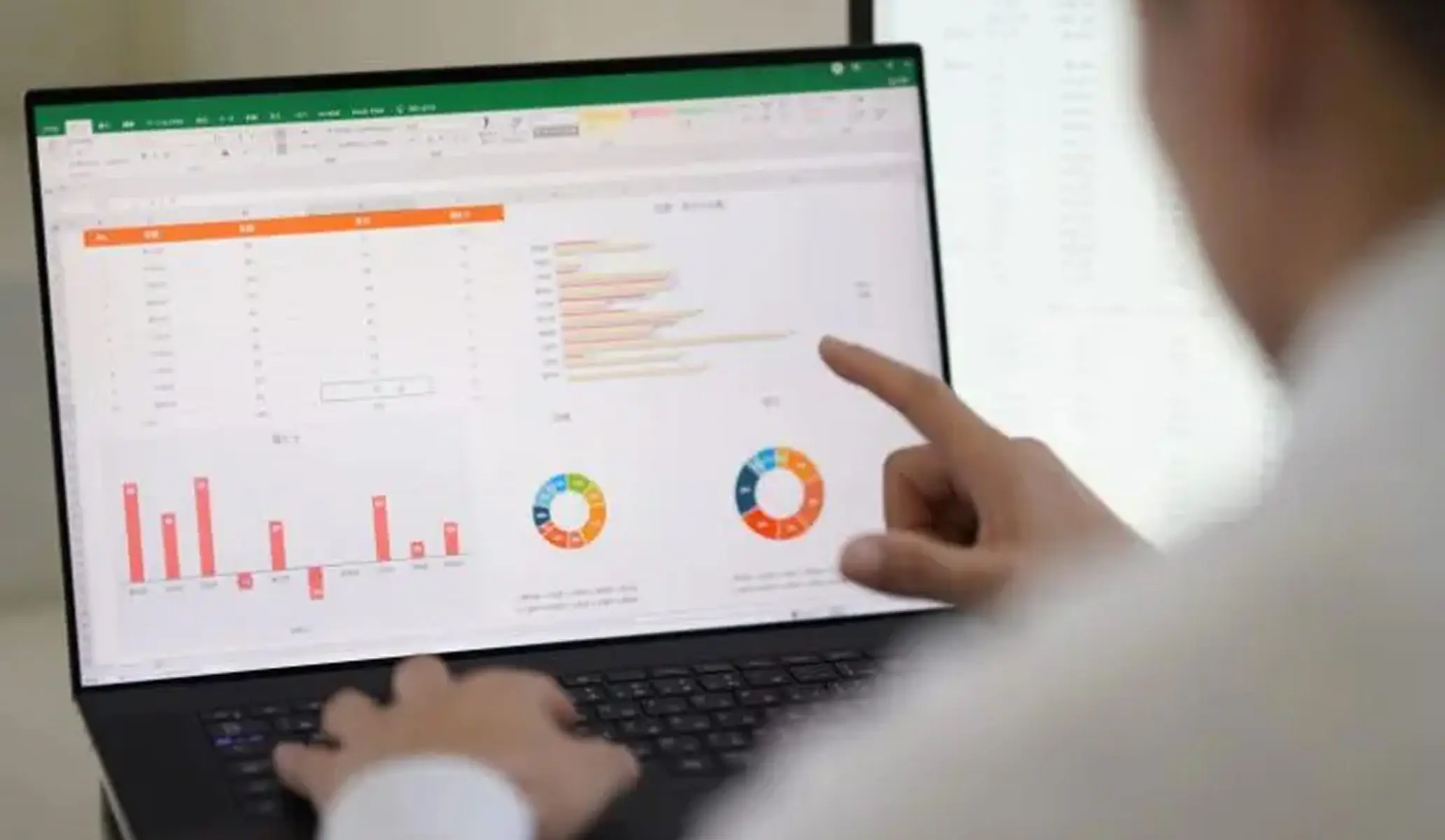

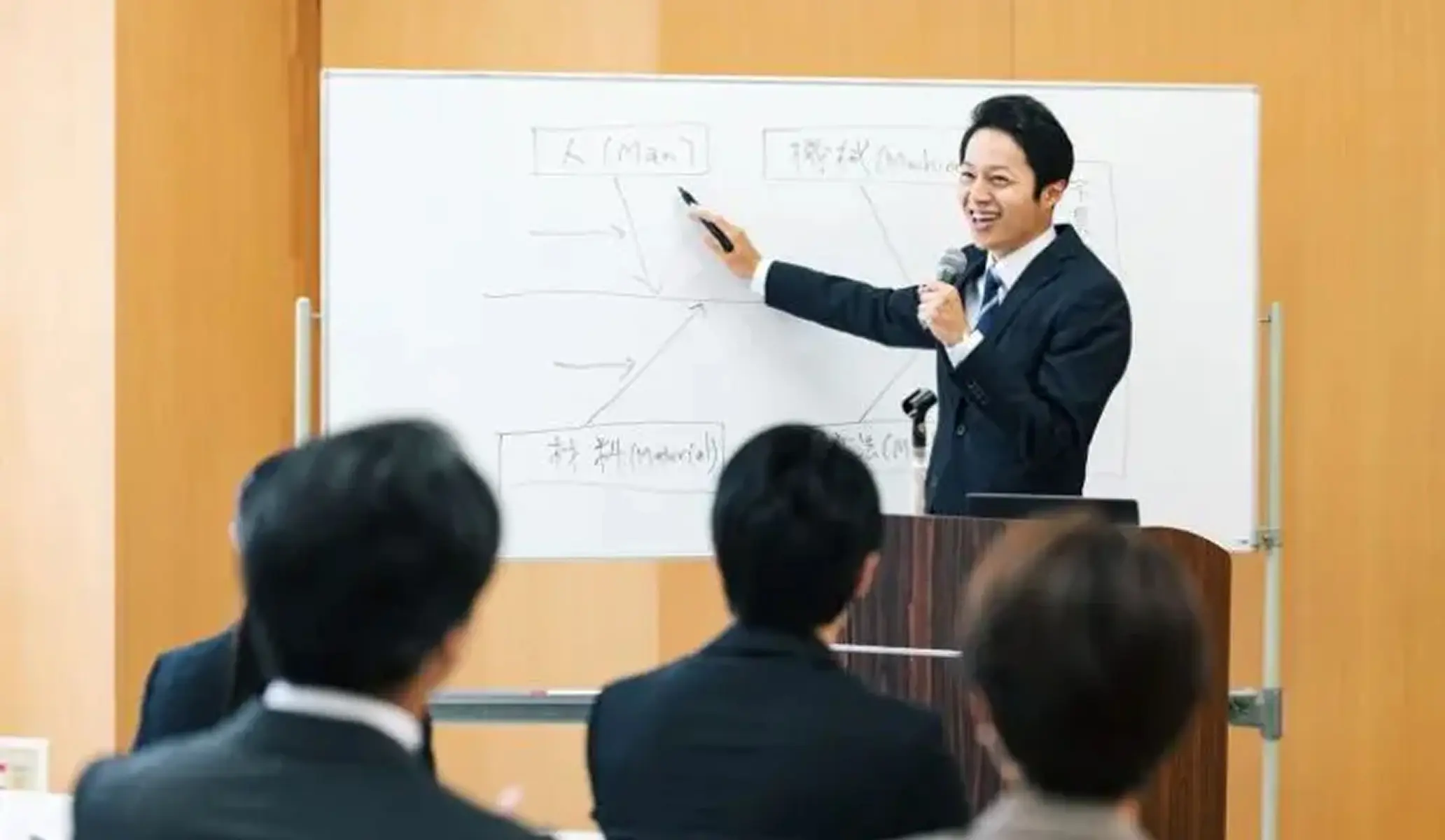

図やグラフの活用法

図やグラフは、複雑な情報やデータを視覚的に表現する強力なツールです。これらの視覚化技術を用いることで、聴衆は内容をより速やかに理解し保持することが可能となります。

たとえば販売データを示す場合、表ではなく棒グラフや円グラフを用いることで一目で売り上げの傾向や比較が可能になります。またプロセスやフローを説明する際には、図解を用いると一連の流れが視覚的に捉えやすくなります。

これらの技術の使い方を研修で学ぶことで、あなたのプレゼンテーションはより分かりやすく効果的なものとなるでしょう。

情報の視覚化技術

情報の視覚化は、プレゼンテーションが一層鮮やかになる要素です。

視覚化は、情報を簡単に理解し覚えやすくする強力な手段で、文字だけの情報よりも高い反応を引き出します。数値や比較データ、経時変化などはグラフやチャートで表現すると、視覚的に一目で理解できます。また思考のフローやプロセスはダイアグラムやフローチャートで示すと明瞭になります。

視覚化技術を使いこなせば、聴衆の理解と共感を獲得する一助となります。

プレゼンのコツ研修2.効果的な話し方

次に、研修で学ぶべきプレゼンのコツとして効果的な話し方についてまとめます。以下の側面から解説します。

- 発声と音量のコントロール

- 話のペースとリズム

- 聴衆のリアクションを読む

- 情感を伝えるコツ

- 質疑応答の準備と対処法

順に見ていきましょう。

発声と音量のコントロール

プレゼンテーションでは、あなたのメッセージを伝えるための声の使い方が重要です。特に、発声と音量のコントロールには最善の注意を払いましょう。

声の大きさはあなたの自信を表現し観客を引きつける力があります。小さな声では、あなたのメッセージは伝わりません。また一定の音量を保つことによりあなたの話す内容に対する関心を維持します。

しかし大きすぎる音量も問題になり得ます。大声で話すと、あなたが叫んでいると受け取られ、観客を不快にする可能性があります。適切な音量は、適切な距離で観客に対して話すのに十分な、しかし大声ではないものです。

さらに声のトーンと音調を変えることで話の流れを示し観客の注意を引くことができます。同様に、一定の音調とリズムを維持することで観客はあなたが話す内容を追いやすくなります。結果として、あなたのメッセージはより強く、より明確に伝わります。

話のペースとリズム

話す速度とリズムは、聴衆があなたのプレゼンテーションを理解し関心を持ち続けるための重要な要素です。スピーチを急ぎすぎると、聴衆は内容を追いつくことができず、ゆっくりすぎると、聴衆の注意が逸れやすくなります。また音声のリズムや抑揚も内容を一層引き立てる可能性があります。

また話す速度とリズムは、特定の情報に焦点を当て、重要なポイントを強調する手段でもあります。それぞれのポイントで話す速度を変えることで視聴者に注意を引き、新しい情報を効果的に伝えることが可能となります。

また一方的な話し方よりも、リズムを持たせた方が視聴者の興味を引きやすいです。一貫したリズムは一定のペースを保つことで視聴者を飽きさせず、話の流れをつかみやすくします。このように話すペースとリズムを適切にコントロールすることでプレゼンテーションの効果を最大限に引き出すことが可能です。

聴衆のリアクションを読む

聴衆のリアクションを読むスキルは、プレゼンテーションでは欠かせない要素です。聴衆があなたの話に興味を持っているか、理解しているかを知ることであなたのプレゼンの進め方を適宜調整することができます。顔色、表情、体の動き、目の動き、社内ではあまり見られないが拍手やうなずきなどのリアクションを見て判断します。

ただしあまりにも細かいリアクションに一喜一憂するのではなく全体的な雰囲気を感じることが大切です。

情感を伝えるコツ

情感を伝えるコツとは、主に表情、トーン、身振りなど、言葉以外の要素を活用するスキルです。

まず自身の感情の表現が重要となります。喜怒哀楽を自然体で表現できるかがポイントとなります。また話すトーンも重要です。一定のトーンでは聴衆を飽きさせてしまうため、強弱や速さを変えるなど、変化をつけてみてください。そして、身振り手振りも大切です。特に、ポイントを強調する際には大きな動きをとり入れると、視覚的にも訴えることが可能です。

これらをバランスよく活用し自分の言葉に感情を乗せて伝えることが、情感を伝えるコツとなります。

質疑応答の準備と対処法

プレゼンテーションの一部として欠かせない「質疑応答」。的確な対応ができると印象を上げますが、反対に準備ができていないと途端に信頼感が失われます。

まずは、プレゼンテーションのテーマに関連した可能性のある質問をリストアップしそれぞれに対する回答を準備しましょう。また全ての質問に即答できるわけではないので、「その点は精査が必要ですので、後日連絡させていただきます」といった逃げ道も持っておくことが重要です。

プレゼン前の準備とリハーサル

次に、プレゼン前の準備とリハーサルについて解説します。ポイントは以下の通りです。

- プレゼンのシナリオ作成法

- 実際のリハーサル方法

- 役立つ記憶術とメモの使い方

- 会場の下見と機材チェック

1つずつ見ていきましょう。

プレゼンのシナリオ作成法

プレゼンテーションの成功は、見事なシナリオ作成技術にかかっています。

まずは、メインのメッセージとその目標を明確に定めましょう。これはプレゼンテーション全体が一貫性を持つための「コア」となります。次に物語の形を作り出すことが重要です。あなたの情報を一貫したストーリーラインに沿って展開し、聴衆が納得感を持てるようにするのです。

さらに重要なポイントは強調しその理由を具体的に示すことで、聴衆の理解を深めることができます。最後にプレゼンテーションの終わりには、主要なテーマやメッセージを再度強調し次の行動を促す呼びかけを忘れずに盛り込みましょう。

これらのガイドラインをすべて組み合わせれば、聴衆が最後まで関心を持って聴くことが可能な印象的なプレゼンテーションのシナリオが出来上がります。

実際のリハーサル方法

プレゼンテーションのリハーサルは、最終的な成功にとって不可欠なステップです。

まずは、本番と同じ条件で行う「ドレスリハーサル」が有効です。実際にプレゼンを行う会場や機材を用意し所用時間を正確に測定します。リハーサルでは、スライドの切り替えや発表の流れ、自身の立ち振る舞いまで、全てを確認しましょう。

次に客観的なフィードバックを得るため、信頼できる仲間や上司にリハーサルを見てもらい、意見を聞くのも有効です。彼らからのフィードバックを基に微調整を行うことでより完成度の高いプレゼンを目指すことができます。さらにプレゼンの練習を録画して自分で見返すことで無意識のうちに行っている不自然な仕草や表情、話し方などを修正できます。

自己評価と他者からの評価を組み合わせて、プレゼンの質を高めていきましょう。

役立つ記憶術とメモの使い方

記憶術とメモの使い方は、プレゼンの準備において重要な要素です。

まずは記憶術。ここでは、ストーリーテリングを活用します。あなたが伝えたいポイントを一つのストーリーとして組み立ててみてください。それぞれのポイントがストーリーの一部となることで記憶しやすくなります。

次にメモの使い方です。メモはあくまでその場での思い出しやすさを補助するものです。大切なのは、メモに頼りすぎず、あくまで自分の言葉で話すことです。ですから、メモはキーポイントだけを書き留め、それをきっかけに話すべき内容を思い出すのに役立ててください。

会場の下見と機材チェック

プレゼンターにとって会場と機材は発表の成功を左右します。会場の下見は予定しているレイアウトの実現可能性を確認しアクセスや設備、雰囲気について把握します。空間の形状や大きさ、照明、温度、さらには座席配置まで、これら全てが視覚的な要素として聴衆の印象へ影響を及ぼします。

一方、機材チェックはトラブルを事前に避けるために必須です。プロジェクターやスクリーン、マイクやサウンドシステムはもちろん、パソコンとその周辺機器の動作確認など、ここで問題が発生しないように全てテストします。パワーポイントが開けるか、映像が正しく映し出されるか、音が適切に出力されるか、これらが確認できれば安心してプレゼンを行うことができます。

プレゼンの実践とフォローアップ

最後に、プレゼンの実践とフォローアップについてです。以下の側面からまとめます。

- 当日のスムーズな進行のコツ

- フォローアップ資料の作成

- フィードバック収集と評価

- プレゼン技術の向上方法

順に見ていきましょう。

当日のスムーズな進行のコツ

当日のプレゼンテーション進行には、何も障害がないように、事前の計画が実に重要です。

まず時間管理は絶対に欠かせないスキルで、スピーチの各部分に割り当てる時間を事前に詳細に計画しておくことが求められます。次に参加者への敬意を表すためにも、確実に始まりと終わりの時間を守りましょう。さらに予期せぬ技術的トラブルに対応するため、必要な機器や予備の機器を用意しておくことも重要です。また参加者との対話を促進するため、Q&Aセッションを含むことを検討してみてください。

これらの対策によりスムーズな進行を実現し参加者全員がプレゼンテーションから最大限の価値を得ることができます。

フォローアップ資料の作成

プレゼンテーションが終わった後のフォローアップは重要です。その一環として作成するフォローアップ資料は、参加者が内容を復習し理解を深めるための重要なツールとなるのです。

フォローアップ資料を作成する際には、まずプレゼンテーションで扱った主要なポイントを要約してください。これにより参加者がプレゼンテーションの内容を思い出しやすくなります。

次に参加者が新たな洞察を得られるように、追加の資料や参考文献を提供することが効果的です。またプレゼンテーションに関する質問や疑問が後から出てくる場合があるため、連絡先を明記しておくと良いでしょう。

無事にプレゼンテーションが終わったあとでも、フォローアップ資料を通じて学びの機会を提供することが、参加者の理解を深め、成果を最大化するために求められます。

フィードバック収集と評価

フィードバック収集と評価は、プレゼンの成果を明示し今後の改善に役立てるために不可欠なプロセスです。参加者から直接フィードバックを得るために、アンケートを活用します。またこのアンケートはオンラインでも手書きでも可能で、講義内容や講師の評価、理解度など多岐にわたる項目を含むことが望ましいです。

ただしその結果をただ収集するだけでは不十分で、しっかりと分析しプレゼンの改善に活かすことが重要です。これを定期的に行うことで研修の質を維持し教育効果を高めることが可能になります。

プレゼン技術の向上方法

プレゼンテーション技術の向上は、絶えず練習し自己反省しフィードバックを取り入れることで実現します。

一つは、自分のプレゼンテーションを録画することです。これにより自分の発声、話し方、表情などを客観的に評価し見直す機会を得られます。また他者のプレゼンテーションを観察し良いと感じたポイントを取り入れることも重要です。さらに専門家によるフィードバックを得ることは非常に価値があります。公開プレゼンの機会に参加することも、公衆の前で話す経験を積む良い方法です。

そして、最後に学んだことを実践し継続的にスキルを磨き続けることが大切です。

プレゼン資料作成の講座なら東京ITスクールで

プレゼンのコツは研修で学ぶことができます。もちろん、東京ITスクールでもプレゼン資料作成の講座をご用意しています。その他、ChatGPTを活用した効率的なプレゼン資料の作り方を学ぶ講座もあります。東京ITスクールでは、実践的な内容を経験豊かなプロ講師が指導します。

東京ITスクールはエンジニア向けのIT研修に強みがあり、そのほかにもビジネススキルなどの研修も充実しています。ご質問やご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

おすすめの研修・講座はこちら

-

~IT周辺技術を身につけ、一歩先行くSEを目指す~

Wordを用いた伝わる資料の作り方講座(公的文書作成編)■表示元: カテゴリタグ / IT入門基礎・OAスキル

[カテゴリ] IT入門基礎・OAスキル

[技術] Word

[対象者] 新入社員向け -

~IT周辺技術を身につけ、一歩先行くSEを目指す~

Excelを用いたデータ活用講座(関数、ピボット編)■表示元: カテゴリタグ / IT入門基礎・OAスキル

[カテゴリ] IT入門基礎・OAスキル

[技術] Excel

[対象者] 新入社員向け -

~IT周辺技術を身につけ、一歩先行くSEを目指す~

PowerPointを用いた伝わる資料の作り方講座(プレゼン資料作成編)■表示元: 技術言語タグ / PowerPoint

[カテゴリ] IT入門基礎・OAスキル

[技術] PowerPoint

[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け -

~IT周辺技術を身につけ、一歩先行くSEを目指す~

PowerPointを用いた伝わる資料の作り方講座(基礎デザイン編)■表示元: 技術言語タグ / PowerPoint

[カテゴリ] IT入門基礎・OAスキル

[技術] PowerPoint

[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け -

ChatGPT×Googleドキュメント

■表示元: 技術言語タグ / ChatGPT

[カテゴリ] 生成AI

[技術] ChatGPT

[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け, ベテラン社員向け, 管理職向け -

ChatGPT×Notionで自動データ保存

■表示元: 技術言語タグ / ChatGPT

[カテゴリ] 生成AI

[技術] ChatGPT

[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け, ベテラン社員向け, 管理職向け

東京ITスクール 鈴原

講師としての登壇・研修運営の両面で社員教育の現場で15年以上携わる。企業のスタートアップにおける教育プログラムの企画・実施を専門とし、特にリーダーシップ育成、コミュニケーションスキルの向上に力を入れている。趣味は筋トレと映画鑑賞。